原神涩涩同人与网络文化:当代青年的情感寄托与社交新形态

近年来,围绕热门游戏原神衍生出的同人创作与社区互动,成为许多年轻人日常生活中的重要组成部分。这些以角色为载体的创作,不仅承载着玩家对游戏世界的热爱,更折射出现代社会中年轻人的情感需求与社交现状。当我们观察那些通过同人社区建立的线上友谊,或是为共同兴趣创作的协作场景时,不难发现这背后隐藏着更深层的社会现象——在快节奏与疏离感并存的现实中,年轻人正在用这种方式寻找归属感。

虚拟世界的社交磁场

1. 角色扮演中的情感投射

许多年轻人选择在游戏中创造理想化的“镜像世界”,通过同人创作完成对现实的某种补偿。他们为游戏角色撰写故事、设计插画,在这个过程中将自己的情感体验转化为艺术表达。这种创作并非简单的消遣,而是内心世界的外化过程,就像一位同人作者所说:“当提瓦特大陆承载着我的喜怒哀乐,画笔下的角色就不再是代码构成的人物,而是真实的情感载体。”

2. 跨地域的情感联结

现代社会的原子化特征让同龄人之间的社交成本不断提高,而网络社区恰恰打破了地理限制。当我们看到凌晨三点仍在更新的同人连载,或是为某个热门cosplay视频评论区涌入数千条热情互动时,这背后其实是年轻人用独特方式建立的新型社交网络。他们通过共同爱好建立的羁绊,某种程度上比现实中的泛泛之交更具深度。

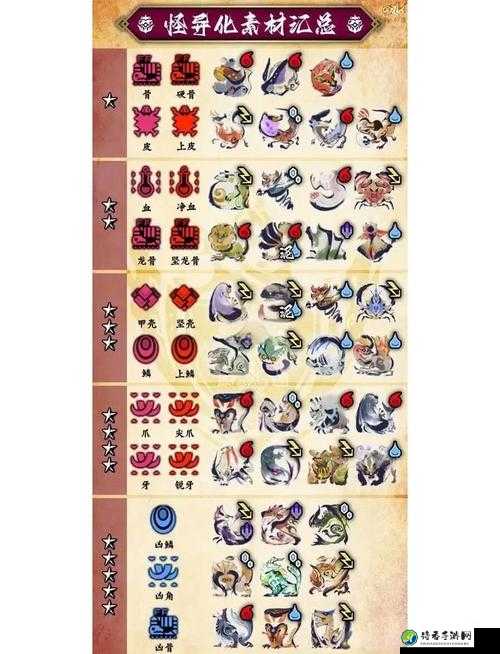

创意经济的有机生态

这些同人创作形成的产业链条,早已超越单纯的兴趣圈层。从漫画创作到周边设计,从直播互动到同好会活动,整个生态体系展现出惊人的生命力。根据相关调查显示,80%的同人作者会通过作品获取稳定收入,这说明这种创作形式不仅满足情感需求,更成为一种新型职业路径。

文化消费的深层心理学

1. 数字时代的“情感低保”

在算法推荐主导的信息流中,同人社区提供了一种可掌控的文化消费体验。当用户为某个特定角色投入大量时间与精力时,这种持续性投入形成的心理依赖,某种程度上替代了现实社交中的情感需求。一位心理学研究者指出:“这种具有明确目标的投入,比碎片化短视频更有利于建立心理安全感。”

2. 代际文化差异的解构

传统观念中对“宅文化”的偏见正在被打破。当代年轻人不再将兴趣爱好作为逃避现实的工具,而是将其视为自我表达的方式。正如一位同人作家所说:“当我们用二次元语言讨论环保、社会公平这些议题时,这本身就是文化的进化。”

积极引导:成长中的平衡艺术

这种新型文化现象提醒我们,在科技不断改变生活方式的今天,如何帮助年轻人在虚拟与现实间找到平衡至关重要。需要认识到,那些耗费大量心血创作的同人作品,往往凝聚着作者对美的独特理解与叙事才能。与其简单批判,不如通过更开放的心态,支持这种兼具娱乐性与创造力的文化表达方式。

当下年轻人的情感世界,早已不是非黑即白的二元空间。当我们看到某条同人漫画引发万人共情,某个同人周边成为线下见面会的标配时,这本身就是新时代文化语言的进化。或许几年后回望,我们会发现这种现象正在重新定义“年轻人”的群体画像——他们既能熟练运用数字工具创作,又保持着对理想世界的执着追求,这种矛盾的统一恰恰是时代精神的最好诠释。