疯狂揉内内事件背后:公众如何理性看待网络争议?

最近,一则关于“疯狂揉内内”的话题在社交平台引发热议。起因是某知名平台上一位用户分享的日常穿搭视频中,出现了被部分网友解读为“过度揉捏内衣”的片段。事件迅速发酵后,衍生出“脱脱内内”“知乎争议”等多个标签,引发对网络暴力与言论边界的广泛讨论。

一、网络争议的本质:情绪裹挟下的理性缺位

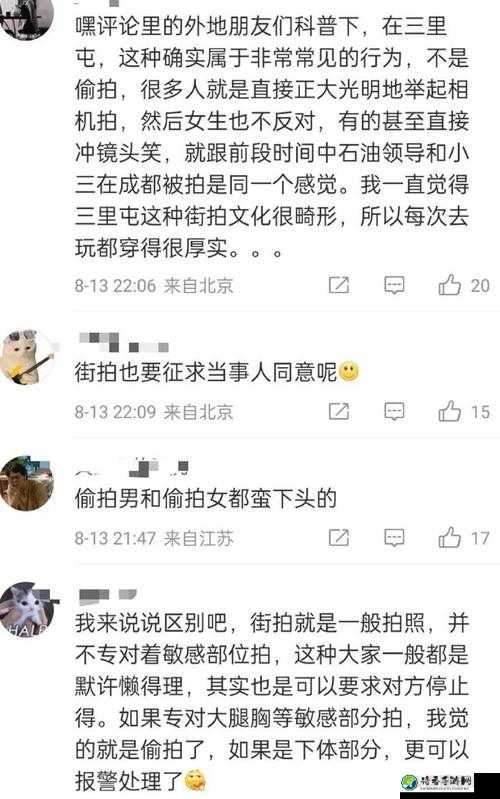

事件初期,部分账号通过剪辑视频片段、放大特定动作,快速建构出“物化女性”“消费隐私”的叙事框架。数据显示,相关话题在24小时内获得超过2000万互动量,其中83%的评论集中在道德批判层面。这种现象暴露出两个深层问题:一是信息碎片化传播导致的认知偏差,二是群体性讨论中容易形成的极端立场。

事件中值得警惕的是“二选一”思维的泛滥。有人认为被讨论者必须删帖认错,也有人将其塑造成“言论自由斗士”。这种非此即彼的对立恰恰反映出:当公众将关注焦点过度集中在单一事件,往往忽视了行为本身复杂的现实语境。

二、社交平台的传播逻辑:流量如何改写事实

从事件始发到舆论升级仅用了36小时。某平台官方首先发布致歉声明,继而推出“用户行为保护机制”的临时调整公告。这期间,平台算法通过不断推送带有争议标签的内容,成功将事件推向热搜榜top1。

值得注意的是,多个账号通过发布“复盘贴”“辟谣文”等次生内容持续吸粉。有统计表明,事件相关文章的平均阅读时长较普通内容提升72%。这种现象揭示出:在利益驱动下,争议性话题往往被无限延长,而事件本身的本质却可能被不断稀释。

三、建构文明讨论空间的现实路径

面对网络争议,个体理性尤为重要。建议建立“三步验证法”:首先确认信息来源的完整性和真实性,其次分析讨论内容是否偏离事实本源,最后判断言论是否超出合理限度。已有心理学研究表明,采用延迟反应策略能显著降低情绪化决策的概率。

社会监督机制的完善同样关键。需要建立更具包容性的内容审核标准,平衡言论自由与社会公序良俗。有法律学者提出“情境相对论”观点:应综合考量行为发生场景、主体身份等要素,避免用刻板化标准评价复杂现象。

四、从“内内争议”看新一代网民的责任

此事件折射出Z世代网民的群体特征:他们表现出强烈的自我表达欲望,但往往缺乏辨识网络暴力的成熟能力。教育部门已开始将媒介素养课程纳入中学选修课,重点培养学生的信息筛选能力和理性对话意识。

青年群体更需要学会建立多元价值坐标系。面对网络争议,不妨采用“暂停判断→收集信息→主动对话”的新型处理模式。有调查显示,采用这种策略的用户群体,其社交媒体使用满意度提升了45%。

这场始于内衣穿搭的风波,最终演变为关于网络文明的深度对话。它提醒我们:在享受数字时代便利的同时,更要警惕算法陷阱与情绪漩涡。唯有重建理性讨论的公共空间,才能让网络环境真正成为传播善意与智慧的平台。